歯科治療の素朴な疑問「神経を抜く」とは?

みなさんこんにちは いかがお過ごしでしょうか。今年も残すところわずかになりました。私の周りでは感染症で体調を崩す方が大変多いです。先日、私はインフルエンザの予防接種を受けてまいりました。例年ならこれで一安心というところですが、今年は溶連菌もマイコプラズマもコロナも流行しており、もはや焼け石に水というか安心感は、ほぼ感じていません。ここ数年の感染症の猛威は何が原因なのでしょうか。皆様もぜひ体調に気を付けてお過ごし下さいい。

みなさんこんにちは いかがお過ごしでしょうか。今年も残すところわずかになりました。私の周りでは感染症で体調を崩す方が大変多いです。先日、私はインフルエンザの予防接種を受けてまいりました。例年ならこれで一安心というところですが、今年は溶連菌もマイコプラズマもコロナも流行しており、もはや焼け石に水というか安心感は、ほぼ感じていません。ここ数年の感染症の猛威は何が原因なのでしょうか。皆様もぜひ体調に気を付けてお過ごし下さいい。

歯にいいレシピ

スナップえんどうとメンマの変わりきんぴら

材料(2人分)

・味付けメンマ・・・・・・・・・・・・・80g

・豚こま肉・・・・・・・・・・・・・・・・・60g

・スナップえんどう・・・・・・・・・・6本

・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/8

・にんじん・・・・・・・・・・・・・中1/4本

・ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2本

・ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

(a)酒・みりん・・・・・・・・・各大さじ1

(a)めんつゆ(3倍濃縮)・・・・大さじ1

(a)水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ml

栄養価(1人分)

●エネルギー・・・・・・・・201.5kcal

●カルシウム・・・・・・・・・・・35.8mg

●ビタミンC・・・・・・・・・・・・15.1mg

●ビタミンE・・・・・・・・・・・・0.4mg

作り方

①:スナップえんどうはヘタと筋を取り除く。熱湯で3分ほど塩ゆでしたら、粗熱を取って一口大にカットする。

②:ごぼうは包丁の背で表面をこそぎ落し、ささがきにして水にさらす。にんじんは3ミリ×4センチの拍子木切りにする。味付けメンマと豚こま肉は4センチの長さにカット。

③:フライパンにごま油をひいて火にかけ、豚こま肉を2分ほど炒める。水気を切ったごぼう、にんじん、(a)を加えて混ぜ、ふたをして2分ほど蒸し焼きにする。

④:ふたをとり、①と味付けメンマを加え汁気がなくなるまで炒めたら出来上がりです!

ワンポイント!

さやごと食べられるスナップえんどうは、ビタミンCやカルシウム、食物繊維が豊富に含まれている食材。メンマにも食物繊維が多く、咀嚼を自然に増やすことでむし歯や口臭予防にもつながります。

歯科治療の素朴な疑問「神経を抜く」とは?

「歯の神経を抜く」とは、歯の神経にまで達したむし歯の治療方法ですが、一体どんな治療をするのかと不安になる方もいらっしゃると思います。そこで今回は「神経を抜く治療」についてお話しさせていただきます。

歯の神経とは?

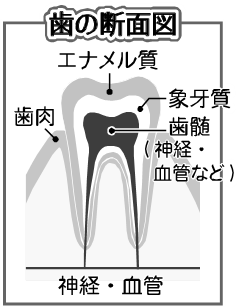

歯の神経は、歯の内側の「歯髄」と呼ばれる部分にあります。歯髄には神経以外にも細かい血管などがあり、一般的に「神経を抜く」というのはこの歯髄全部を取り除くことを指します。ちなみに、神経には「痛い」「熱い」などの刺激を脳に伝える働きがあります。また、血管は「歯に水分や栄養分を運んで丈夫な歯を保つ」「細菌が内部に侵入するのを防ぐ」働きなどがあります。

歯の神経を抜く理由とは?

歯にとってとても大切な神経を抜いてしまう理由は、大きく分けて下記の3つです。

①むし歯が進行していて、神経にまで達している場合

②神経が死んでしまい、腐敗している場合

③神経の炎症が強く、痛みが激しい場合

中には、神経がすでに死んで痛みを感じないままむし歯が進行していることも。こういったケースは痛みがなくても神経を抜くことがあります。

具体的な治療の流れについて

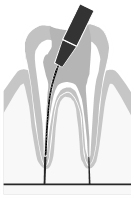

神経を抜く治療には次のようなステップがあります。人によって根の形状や本数が異なるため、治療には時間と根気が必要になります。

【1】診察・レントゲン撮影などをして状態を確認。

【2】痛みを感じる治療のため麻酔を行う。

【3】むし歯を削りつつ、神経に達するまで歯に穴をあける。

【4】歯の根の先にある細い神経まで、丁寧に取り除く。

【5】神経が入っていた管の形を整える。

【6】管に薬を詰めて、仮の詰め物でふたをする。

【7】神経を完全に取り除くまで、数回、【2】~【6】の根の治療を繰り返す。

【8】最終的に、詰め物や被せ物を使って歯を修復する。

歯の神経を抜いた後は「歯の強度が低下したり」「歯や歯ぐきの色が変色したり」することがあります。歯の神経の治療は通院や費用の負担が増えるうえ、歯の寿命を短くするものです。このような治療が必要とならないよう、定期的に歯科検診を受けて、むし歯の早期発見、早期治療に努めましょう!

生活に役立つ雑学~冬の省エネ対策チェックリスト

12月1日は「冬の省エネ総点検の日」です。冬は電気やガスなどのエネルギーの使用量が増える季節ですから、今一度、お家の中をチェックしてみましょう。

リビング編

・エアコンの温度の設定は20℃が目安。

・窓周りには隙間テープや保温シートを貼る。

・電気カーペットなどの下に断熱シートを敷く。

・白熱電球をLED電球や電球型蛍光灯に交換する。

キッチン編

・冷蔵庫の温度設定は弱に変更する。

・炊事手袋をしてぬるめのお湯で食器を洗う。

バスルーム編

・お湯が冷めないうちに家族が続けて入浴する。

・節水シャワーヘッドに交換する。

・髪はしっかりタオルドライしてドライヤーの使用時間を短くする。

お口周りのストレッチ

口内炎の痛みを和らげるツボ

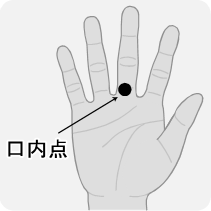

食べ物がしみたり、痛みが気になったりと、小さくても意外と厄介な「口内炎」。もし口内炎ができたときは、痛みを緩和させる「口内点(こうないてん)」のツボを刺激してみましょう。

【やり方】

中指の付け根にある横じわの中央が「口内点」のツボになりますので、このツボに反対の手の親指の腹を当てて、押したりもんだりして刺激を与えましょう。ツボは両手にあるので交互に行いましょう。

即効性のあるツボではないので、気づいたときにこまめに刺激するのがポイントです!