正しい歯みがきできていますか?

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

いかがお過ごしでしょうか。ようやく本格的に寒くなってきました。

私事ですが自宅では灯油ストーブを頻繁に利用していますが、クリニックは安全性の点からエアコンしか使用できませんし、院内感染を防ぐため換気扇が複数台、常に稼働しています。

仕事中は寒さを感じる時は全くありませんが、お昼休憩時などスタッフも患者さんもいなくなる時は院内に急に寒さを感じる時があり「ものすごく寒さを感じる、風邪かな」と体温を測ると平熱ということが結構あります。

歯にいいレシピ

大根としらたきのタラコ和え

材料(3人分)

・しらたき・・・180g

・大根・・・100g

・にんじん・・・50g

・高野豆腐(乾燥を水で戻す)・・17g

・ごま油・・・大さじ1

・めんつゆ(3倍濃縮)・・・大さじ1

・みりん・・・大さじ1

・酒・・・大さじ1

・たらこ・・・50g

・白ごま・・・2g

栄養価(1人分)

●エネルギー・・・187kcal

●たんぱく質・・・7.6g

●カルシウム・・・199mg

●食物繊維・・・2.8g

作り方

①:大根とにんじんはよく洗い、皮つきのままピーラーで7cm程度の長さにむく。沸騰したお湯でしらたきと高野豆腐を2分程ゆでる。

②:しらたきと高野豆腐は水にさらして冷まし、しらたきは4cmの長さに、しぼった高野豆腐は一口大の短冊型に切る。

③:フライパンにごま油を入れて火にかけ、大根とにんじんを入れて2分程炒める。②、めんつゆ、酒、みりんを加えてひと混ぜしてから、ふたをして2分程煮る。

④:ふたをとり水気がなくなるまで炒めたら、たらこと白ごまを加えて軽く全体を混ぜる。

ワンポイント!

大根には健康な歯ぐきをつくる「ビタミンC」が豊富です。 歯周病にかかった歯ぐきはコラーゲン繊維が壊れた状態にあるため、ビタミンCはこの再生に役立つと言われています。 また、たらこをはじめとした魚卵には、血行を促して、細胞の老化を防ぐ作用のある「ビタミンE」が多いため、健康な歯ぐきをつくるために最適です。

正しい歯みがきできていますか?

お口の健康を守るためのケアの基本は、毎日の歯みがきです。 そこで今回は、「正しい歯みがき」についてお話しします。

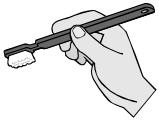

●歯ブラシの持ち方

歯ブラシのおすすめの持ち方は、鉛筆と同じように握る方法です。 この握り方だと細かく動かすことができ、必要以上に力も入りません。

●みがく時の力加減

歯ブラシを歯に当てた時、歯ブラシの毛先が広がるようだと強すぎです。 具体的には100~200グラム位の圧力ですので、自宅に秤があれば歯ブラシを当てて量ってみると良いでしょう。

●歯ブラシの当て方

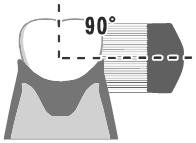

①歯の表面をみがく

歯ブラシを歯に対して90度に当て、毛先を1~2mmほど細かくふるわせるように動かします。 歯1本につき20回くらい動かしてみがきましょう。

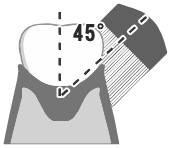

②歯周ポケットの汚れを落とす

歯ブラシを歯と歯ぐきの間に対して45度に当て、歯周ポケットに毛先を入れるような意識で、あとは①と同様にみがきます。

●歯みがき上手になるポイント

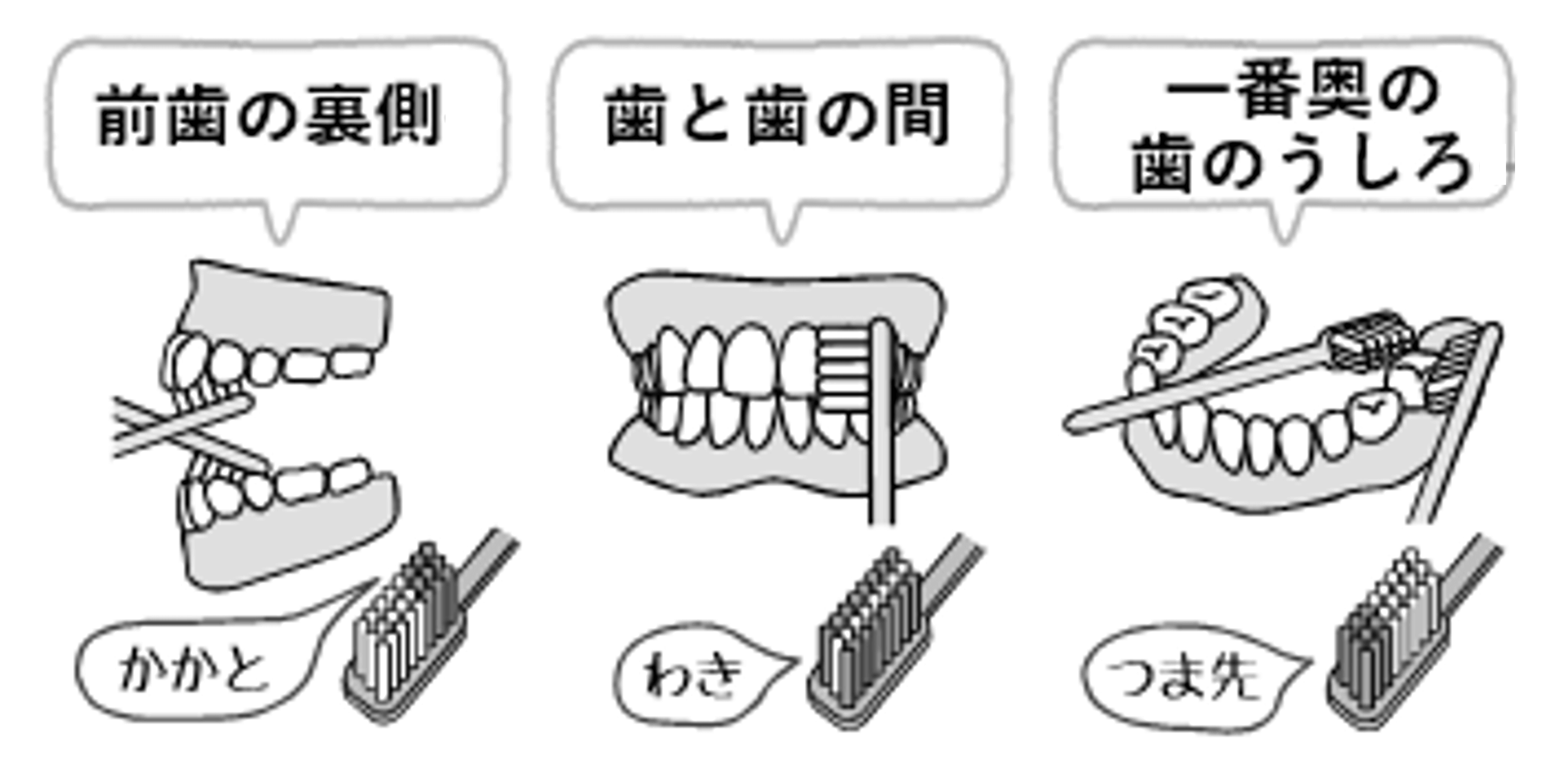

【歯ブラシの使う部分を意識しましょう!】

みがく場所に合わせて、歯ブラシの“かかと”“わき”“つま先”を使って仕上げれば、よりしっかりと歯の汚れを落とすことができます。

【フロスなどを併用しましょう!】

歯ブラシでは取り除けない、歯と歯の間などの汚れを落とすためにはデンタルフロスの併用が有効です。 また、歯間が空いている人やブリッジなどを装着している人は歯間ブラシ、歯並びが悪い部分はワンタフトブラシを使用すると良いでしょう。

歯とお口のトリビア~歯の悩みを解決してくれる?神社仏閣

お正月といえば初詣ですが、「歯の悩みを解消する」というご利益のある神社仏閣をご存知でしょうか?

功徳山当信寺(宮城県白石市)の境内にある石仏は、頬杖をつく姿が“むし歯の痛みに耐える姿”に似ているとして、「むし歯の仏さま」と呼ばれています。

この石仏は一部を削って飲むと痛みが取れるという迷信があり、いろいろな所が削られているそうです。

また、地蔵に味噌を塗って祈願すると歯の痛みが治まるという言い伝えがあるのは、天桂寺(群馬県沼田市)です。2体の「味噌なめ地蔵」の口の周りには味噌が塗られ、さまざまな痛みにご利益があると信じられています。

そして、船盡神社(徳島県神山町)には歯の痛みを治す神様がいると信じられ、箸を自分の年と同じ数だけ奉納するという習わしがあるそうです。

お口周りのストレッチ

飲み込む力をアップ!「カタカタ」体操

「食事中むせることが多くなった」とか「ふとした時に飲み物が誤って気管に入った」といった経験はありませんか? それは、飲み込む力が低下してきたことが原因かもしれません。 そこで今回は、飲み込む力をアップさせる「カタカタ」体操をご紹介します。

【やり方】

①舌の付け根をのどに押しつけるようにして、「カカカカ…」とリズミカルにはっきりと発音してください。

②舌の先を上あごに押し付けるようにして、「タタタタ…」とリズミカルにはっきりと発音してください。

※①②を食事の前に1分程度行ってみましょう。